あなたは、ホッキョクギツネというキツネを知っていますか。名前の通り北極を原産とするキツネで、北極の非常に厳しい寒さにも耐える能力を持つすごいキツネなのです。ここでは、このホッキョクギツネについて解説していきます。

ホッキョクギツネとは

| 分類 | ネコ目イヌ科 |

| 学名 | Alopex lagopus |

| 体長 | 体長46–68cm |

| 生息域 | ヨーロッパ、アジア、北アメリカ北部の非常に寒い地域、北極圏など |

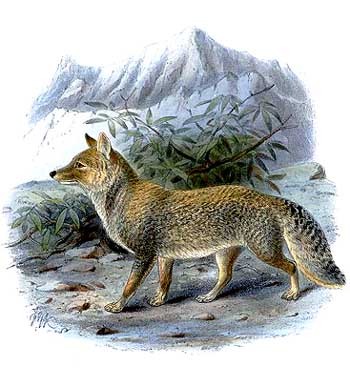

ホッキョクギツネの大きさは46-68cmほど、平均して55cmほど、メスが52cmほどで、オスのほうがやや大きくなります。地域によってはオスメスの大きさの違いがほとんど見られないところもあるようです。尻尾の長さはオスメスともに30cmほどで、体重は平均するとオス3.5kgほど、メス2.9kgほどになります。

体全身に深い毛をもっており、毛の色は夏には灰色を帯びた茶色ですが、冬になると非常に美しい白色になり、一見すると別の動物に見えてしまうほどです。

この深い毛をもっていることが、極寒の地で生きることができる理由の1つです。

<夏のホッキョクギツネは以下のような感じです>

出典:https://www.flickr.com/photos/33590535@N06/4335172682

ホッキョクギツネの生息域

ホッキョクギツネはヨーロッパ、アジア、北アメリカ北部の非常に寒い地域、北極圏に広く生息しています。アイスランドなどの島や、グリーンランドの沿岸地域などにも生息しています。

ホッキョクギツネの生態

昼行性?夜行性?

ホッキョクギツネは主に昼間の明るい時間に活動する昼行性の生き物です。

ホッキョクギツネの食べ物

ホッキョクギツネは小さな動物(レミングなどの齧歯類、小さな鳥や魚など)、や主にオオカミやホッキョクグマなどの食べ残しである死肉を食べて暮らしています。食べる動物の種類は様々で、食べられるものは何でも食べるようです。

ホッキョクグマの食べ残しにありつくため、ホッキョクグマの後についていくこともあります。

冬への備え

極寒地域に棲んでいますが、1年の中で冬眠をすることはありません。秋になると冬に備え、脂肪をため込み、中には体重が1.5倍ほど大きくなることもあるようです。

この脂肪は断熱材のように働くことに加え、食べ物が少ない冬において栄養源にもなります。

また冬になると食べ物を見つけるのが難しくなるため、夏の間に捕まえた獲物を巣穴などにためておき、冬に利用することもあります。

繁殖形態

1オス1メスでペアを形成し、自分の巣のまわりに縄張りをもつようになります。繁殖は主に4~5月頃に行い、懐胎(妊娠)期間は50日ちょっとになります。子育てはオスメスともに行います。

多産動物としても知られており、1度で最大14匹もの子供を産むこともあります。

驚きの耐寒能力

北極圏に棲んでいることからもわかりますが、ホッキョクギツネは非常に耐寒性の強い生き物です。マイナスの温度でも全く平気で、-70℃ほどになってようやく震え始める程度です。そして-80℃ぐらいに対しても、耐える能力があるとされています。

先程述べたように毛が深いこと、体脂肪が十分に貯蔵されていることに加え、足に凍結から身を守る機構(対向流熱交換系)があることが、このような耐寒性をもてる理由として挙げられます。

生息数は?

北極の氷が少なくなっている、などという話は頻繁に耳にしますが、そんな北極に近い地域に暮らしているホッキョクギツネの生息数はどうなっているのでしょうか。

ホッキョクギツネはIUCNのレッドリストにはLC(Least Concern,低危険種)として分類されており、個体数自体は十分で絶滅の恐れはないようです。

一方でスカンジナビア半島に関しては例外で、法律で保護されたものも功を奏さず、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドのおとなの個体数は合計しても200以下と推測されているようです。

動物園で見れる?

ホッキョクギツネが見られる動物園は少ないのですが、北海道の旭山動物園にはホッキョクギツネ舎があり、ホッキョクギツネを見ることができます。また宮城県の宮城蔵王キツネ村でもHPに記載があったので、見ることができると思います。

現状どうなっているのかはわからないので、確実に見たい方は、あらかじめ問い合わせるなりしてから行くと良いと思います。

ホッキョクギツネの天敵

ホッキョクギツネの天敵にはオオカミやホッキョクグマ、クロアナグマ(クズリ)、アカギツネなどが挙げられます。

とくにアカギツネとは競合関係にあり、アカギツネの分布拡大によりホッキョクギツネの数が減少しているといわれることもあります。

ホッキョクギツネの寿命

寿命は野生下で3~6年ほどと考えられていますが、1年以内に死んでしまう個体も多いようです。

最後に

最後に主な内容を簡単にまとめておきます。

- ホッキョクギツネは名前の通り北極圏をはじめ寒い地域に生息するキツネ

- 夏と冬で別の動物かと思えるほど色が違い、冬にはきれいな白色になる

- ‐70℃といった低温に対しても耐えられる、すごい能力をもつキツネ

- レミングなどの小動物を主にえさにしているが、食べられるものは基本的に何でも食べる

- 旭山動物園など一部の動物園ではホッキョクギツネを見ることができる