あなたは、シデムシという昆虫を知っていますか。シデムシという名前はハネカクシ上科シデムシ科に属する昆虫(甲虫)をまとめて指すことが多いです。動物の死体に集まることで有名な昆虫で、ここでは、このシデムシについて紹介していきます。

シデムシとは

| 分類 | コウチュウ目ハネカクシ上科シデムシ科 |

| 学名 | Silphidae |

| 体長 | 3mm~4.5cmほど(種類による) |

| 生息地 | 温帯を中心に世界の広い範囲に分布 |

冒頭でも述べたように動物の死体に集まることで有名です。シデムシという名前は死体がある場所に出てくることから「死出虫」と名付けたことに由来しています。漢字では「埋葬虫」と書くこともありますが、これはシデムシの中に死体を埋め込む習性を有するものがいることが由来となっています。

英語ではシデムシのことを主に「carrion beetle」といいますが、carrionは「腐肉」といった意味があります。

シデムシの大きさは種類によりけりですが、最小だと3mm程度、最大で4.5cm程度になります。体は平たく、頭部の大アゴがよく発達しています。なかには活発に飛ぶ種類もありますが、基本的には地面で暮らしています。

フランスの博物学者であるファーブルが記した有名な「昆虫記」にも、このシデムシが登場しています。ファーブルはそのシデムシの特異な習性に関心を寄せ、実験や観察を行いました。

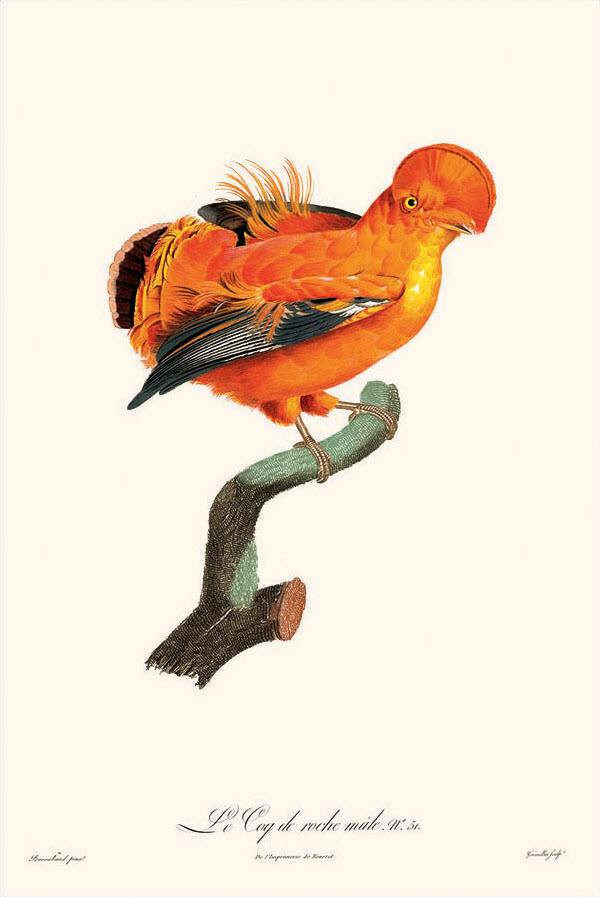

体色は黒っぽいものが多く、オオヒラタシデムシなど全身真っ黒な種類もいます。一方でツノグロモンシデムシのように背中にオレンジ色の模様が入るなど、比較的鮮やかな色合いをしているものも存在します。

シデムシの種類

一口にシデムシといっても、実際はいくつかの種類がいます。日本にいるシデムシとしては、全身黒色で最も普通種といえるオオヒラタシデムシ、薄い茶色で黒色の斑点がはいるヨツボシヒラタシデムシ、日本のシデムシでは最大種で全身黒色のクロシデムシ、背中にオレンジの模様が入るツノグロモンシデムシやヨツボシモンシデムシなど、日本にも多くの種類が生息しています(日本には約30種のシデムシがいるとされています)。

シデムシは日本だけでなく世界にも多くいます。熱帯地域には少なく、温帯地域に多く生息しています。シデムシは世界全体では250種以上が存在するとされています。

シデムシ科に属する昆虫はシデムシ亜科(silphidae)とモンシデムシ亜科(Nicrophorinae)の2つの亜科にわかれています。シデムシ亜科に分類されるシデムシは成虫が幼虫の世話をすることはない一方で、モンシデムシ亜科のシデムシは生物の死骸を土に埋め、幼虫が成虫の世話をすることで知られています。

シデムシの生態

シデムシの食べ物

シデムシの最大の特徴といえるのが、その食べ物です。というのも、シデムシは腐食性で、他の生き物の死体などを食べて暮らしているのです。基本的に死肉であれば何でも食べる対象になるようで、死んでからあまり時間がたってないもの、ある程度時間がたって乾燥したものでもどちらも食べるようです。

また、死肉の中にいるハエのウジ等を食べることもあります。

亜社会性昆虫

シデムシは一見ただの甲虫にすぎませんが、実は子育ての形態などから亜社会性の昆虫であることが知られています。というのも、親シデムシが子のシデムシにえさを与えるなど、まるで家族のような行動をとるからです。幼虫の餌には動物の死骸を地中に埋めたのち肉団子にしたものを利用するとされています。

このような子育てを行うかどうかは種類によって異なり、この亜社会性の行動を示すのはモンシデムシ亜科に属するシデムシです。

亜社会性昆虫というのは、階層を持たないが親子が一緒に暮らすなど社会性昆虫のような要素をもつ昆虫のことです。ちなみにアリやミツバチのように、まるで人間のような「階層」のある集団を形成する昆虫のことを真社会性昆虫といいます。シデムシにおいては女王アリ、働きアリ・・のような階層が存在するわけではないので、その点がアリ等の真社会性昆虫が形成する社会とは異なるポイントです。

共食いする?

前述したとおり親シデムシは子のシデムシにえさを与えるという性質があります。その一方で子供が増えすぎてしまった場合、母シデムシはおなかをすかせた子シデムシを食べてしまうこともあります。シデムシはこのような「戦略的な共食い」を実行してしまうという、人間では考えられない残忍な一面ももっています。

天敵から身を守る術

シデムシは彼らが暮らす環境の中で、天敵に見つかりにくい色をしています。また、中にはオレンジ色の模様をもつシデムシもいますが、これは天敵に対する警戒色の側面があるといわれています。

またシデムシには危険を感じると臭いにおいを発すことがありますが、これも天敵対策の一つといえるでしょう。

分解者としての役割

シデムシは生態系の中で「分解者」の役割を担っている部分があります。分解者の教科書的な説明は以下の通りです。

分解者:消費者のうち,生物の死骸や排出物に含まれる有機物を取り入れている生物(菌類や細菌類など)をいう。

https://www.kyoiku-shuppan.co.jpより

シデムシは動物の死体を餌にして生活しているため、「分解者」に該当します(ハエのウジを食べたりすることもあるため、「消費者」的な一面もあります)。

シデムシが出したフンは、微生物などにより土にかえりますが、そうすることで植物などの「生産者」が、再び利用できる形にもなります。

このようにシデムシは様々な生物が相互作用しあって成立している生態系の中で、非常に重要な役割を果たしている昆虫といえます。

シデムシは臭い?

先ほども少し言及しましたが、シデムシは捕まえたりすると、防衛反応なのかくさい液体を出すことがあります。この液体の臭いは非常に厄介でなかなか取れないようです。なのでシデムシを見かけても、安易に手に取ったりするのは避けたほうがよいかもしれません。

シデムシの毒性・人間への害

シデムシに毒性はなく、基本的に人間にとって害がある生き物ではありません。むしろ人間にとっても動物の死骸等厄介な物を処理してくれるため、むしろありがたい存在とも言えると思います。

一方でこれまで見てきたことからわかるように、シデムシは腐肉等の汚い環境で暮らしているため、かなり汚いのは確かだと思います。触ったりするようなことがあれば、手を洗うようにしてください。

因みに世界のシデムシの中には一部農作物を餌とするものもあるため、そういった種類は害虫とみなされることがあります。

最後に

最後に内容を簡単にまとめておきます。

- シデムシはほかの生物の死骸を餌にしていて、生態系の中では分解者の役割を担っている

- 温帯地域を中心に世界中に生息しており、日本にも多くの種類がいる

- 成虫が幼虫に餌を分け与えるなど、亜社会性昆虫の要素を持つ種類もある

- 人間への害は基本的になく毒性もないが、臭い・汚いのは否定できない

ツノグロモンシデム